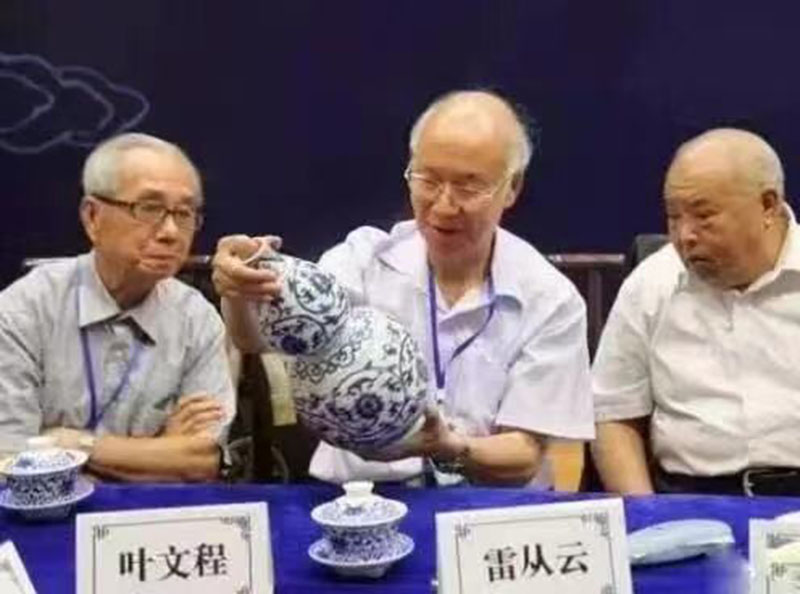

近日,全国百强县级市十大博物馆人气指数评选正火爆进行,本报接到许多民间藏友朋友询问有关问题,希望为他们指点迷津,开拓视野,也想为收藏界的繁荣与发展助力添彩。为此,我们特发表原中国文物交流中心主任,研究员雷从云先生的近作,以飨读者,并兼作答疑解惑之用。(吴东炬)

深耕民间藏品 探源中华文明——关于将民藏品中与“中华文化探源工程”相关的文物艺术品纳入研究之列的若干建议

雷从云本人是一个退休的老文物工作者,拟就民间收藏社会古文物艺术品应当纳入中华文明探源工程研究一事,谈一些看法和建议。

一、当前民间收藏有大量的古文物艺术品。

正如我们都知道的那样,中国历史文献汗牛充栋,一翻开史书就知道许多有根有据的史实;除了文献,博大精深的中华文化留下了难以数计的文化遗迹和遗物。其中的遗物,除了过去代代相传的传世品之外,一个世纪以来,更被近代考古发掘批量地揭示出来,所见成果之巨难以数计、成果之辉煌令人振奋。中国考古学的惊人发现和重要成就,一次次震惊国人、震撼世界,并开启了验证和发现中华文明史的新时期。所以考古学是重要的,对于传承和弘扬中华文明成果是有着特殊贡献的。

但同样一个不争的事实是,由于大家所知道的原因,致使近几十年来,民间收藏古文物艺术品迅猛增加,其数量之大(总量多于公家收藏)、品类之盛(有许多新品类)、等级之高(有大量珍贵品和国宝级文物艺术品)令人瞩目。正如原国家文物局顾问谢辰生生前所坦言:“民间积累下的文物私生子实在太多了,其中也有很多国宝”。原国家文物局法制司司长李晓东2005年5月发文,其中有说“至少有20万座墓葬被盗”。这说明有大量文物,其中有不少珍贵品,流散在社会上,文物主管部门和考古人,是知道的。这也正是民间收藏的真实状况。

二 、对民间收藏品的态度问题该解决了。

这些民间藏品,同样是人类社会物质文明、精神文明发展的见证物,是国家和民族宝贵的财富和重要的科学文化遗产。但也正如我们所知道的,因为法律地位、真假问题以及市场流通等原因,致使民间收藏品始终“上不了台面”,大量珍贵文物和古艺术品得不到应有重视,更谈不上保护利用,从而导致走私、黒市交易、倒买倒卖和大量流失海外问题,一直存在。

本人对法律问题没有深究,不便多说,只是认为对民间收藏这个具有广泛社会性的、已经拖滞三四十年的大事情,亟待相关法律法规跟上去的时候了。

我是学考古的、又一辈子跟文物打交道,因此对于民藏品的真赝问题说上几句。长时间来,由于没有规范的检测和鉴定机构及标准,对民间藏品的认证不具权威性,因此假作真、真当假,国际不信国内,买家不信卖家,藏界不信“专家”、甚至“专家”也不信“专家”等问题时常发生,出现了“民藏百分之九十五以上都是假的”,甚至“百分之九十九都是赝品”的种种悖论,加之一些媒体不负责任的误导,造成民间收藏品在国家民族文化遗产中的地位,长期得不到正确认同。在“违法”和“假的”大帽子下,过去长时间里,有几乎不愿、或不敢涉足民间收藏品者;有不敢在民藏中征集藏品,甚至拒绝接受民藏的无偿捐赠者;有对民间收藏文物不听、不看,更不研究者;甚至有人已习惯于“正统观念”(实际上是被异化的观念)的羁绊,对不是来自专业考古出土的、活生生的历史文物鄙夷不屑、嗤之以鼻者。正是这样一些问题的存在,致使这些年来大规模文明探源工程中,对现在的民间藏品几乎是一概排斥,给中华文化的研究造成严重后果。这不能不说是一个极大的憾事!

三 、必须将与中华文化探源工程相关的古文物艺术品纳入研究之列。

(一)一定要重视民间藏品中有大量中华文明初始阶段重要物证的基本事实。

民间藏品中,有数量极大的红山文化、良渚文化、三星堆文化、齐家文化的玉器、玉雕和其它材质的文物及艺术品,甚至还有许多早于红山文化的玉石雕刻品(诸如“水晶雕”和一些被称为“黑皮玉”的物件,经初步研究极有可能是陨石作品)。在民藏队伍中,收藏几百件、几千件红山、良渚、三星堆、齐家文化文物艺术品的藏家,绝非个别。有人估计,民间收藏的三星堆(古蜀文化时期)文物艺术品应在十万件以上;其他文化的重要遗物也不在少数。韩国一位汉学家在中国收集了几百件“黑皮玉雕”,用其中两件交由首尔大学科检,年代均在距今一万年以上,并在韩国开办了“黑皮玉博物馆”(据我所知,北京一家“黑皮文明博物馆”正在建设中)。香港某位银行家收藏有四千多件齐家文化玉器,拣选了近200件藏品,由我帮助编写了《齐家玉韵》一书(中英文双语版)。为了辨清自己藏品的真假,他将《齐家玉韵》一书分别寄给了世界各地二百多家博物馆,并亲自到亚欧美十数个国家对收藏“齐家玉”的情况进行了长时间调查研究。他告诉我:在国外和港澳台收藏的齐家玉器至少在两万件以上。

民间藏品中确实有假,甚至还不在少数。但一叶障目是不合情理、更是不符合实际的。为什么过去并非考古出土的“甲骨卜辞”、“四羊方尊”、“何尊”、“虢季子白盘”等等难以数计的文物,能够被承认 、研究和珍藏;而改革开放四十多年来民间收藏的大量古文物艺术品,反而不被重视、不被接受,岂非咄咄怪事?!广东省博物馆所收藏的描绘1840年代广州风貌的《广州港全景图》,即从海外收购而来,成为研究广州历史风貌的珍贵资料。现在,我们为何不可以在民间藏品中征集一些与红山、良渚、三星堆、齐家文化等相关的重要文物艺术品呢?特别是它们当中有许多许多是考古不曾出现过的东西。中华民族无与伦比的文明成果,没有民藏古文物艺术品的参与是极不全面的,而大量活生生的史前文物艺术品所反映和提供的爆炸性信息,确是直接关系到中华文明起源研究和攺写中国文明史、甚至世界文明史的重大原则问题,为什么不去重视,不去利用呢?民间有数量巨大、内涵丰富的古文物艺术品,早已是无可争辩的事实。现在是亟需把它们中的相关古文物艺术品,尽快纳入学术研究范围畴,让它们为中华文明的探源工程做贡献的时候了。

(二)一定要充分认识,对民藏中史前文物艺术品的研究,在中华文明探源中必将发挥的不可估量的作用。

根据此前探源工程”的“结论”,中国人已从教科书里知道,中国古代史是从公元前2070年夏王朝建立开始的。但由于史籍的记载晚于夏朝,再加上没有夏朝遗留下来的文字或可以确认的实物证据,因此近代以来,一直有不少中外学者对夏朝是否真的存在提出质疑。夏在哪里,在不在二里头?在不在河南?我们的考古与研究,要不要死守住“二里头”或“中原”去寻找夏朝?虽然二里头、中原、河南是中华民族重要的发祥地之一,但是不是就一定是中华文明的源头?这些是理论与实践上都需进一步探讨的问题。何况现在的考古发掘与研究,民间收藏社会文物资料,都已经佐证长江流域与黄河流域一样,同属中华文明的母体呢!

民间藏品中不仅有大量红山文化、良渚文化、三星堆文化的实物,更有大量的文字。民间收藏人士提出的“社会考古学”概念,近十年来已经在碾压田野考古学的理念和成果。有学者说,如果重视并利用民间“社会考古”的资料和业已取得的成果,“虞”、“夏”上古文明的历史文化难题,也许就会迎刃而解了。总之,对民间藏品只是一味地质疑甚至否定,而不深入实际,以历史唯物主义的态度,亲自摸摸看看,进而去调查、去研究,其结果必定是遗患无穷的。

(三)一定要从思想到行动上尽快将相关的民间藏品纳入文明探源工程。这里將一些想法提出来供与此相关者参考:

1、 建议有关部门“立法”(或协调)设立专门机构,专门管理和研究、实施(民间收藏)社会文物的保护利用问题;

2、有条件的单位可设立“社会文物考古研究室”,专攻“民藏”社会文物的调查与研究,首先要将民间藏品中那些(属于新石器时代晚期至文明初始阶段)与“探源工程”相关的古代文物艺术品,纳入文明探源工程的研究对象;

3、拓展国有博物馆藏品征集渠道,尽快(甚至用“特事特办”的办法)让珍贵的与探源工程相关的民间藏品,走进博物馆和科研院所的标本室、资料室,以获取更多的研究和展示资源;

4、鼓励藏家向博物馆和有关科研单位捐赠与文明起源研究相关的实物,特别是有文字、符号、图象的古文物艺术品;

5、探讨社会民藏组织与国家研究院(所)双方加强合作的办法。我曾多次到福建樟州的“寒江雪艺术馆”,它堪称中华文明、特别是上古文明的文化宝库。该馆占地50亩,收藏了各种材质的古代文物艺术品一百余万件,其中三星堆、良渚、红山等上古文明的藏品达三万余件,尤其是一些良渚、三星堆等文物上的文字,有多达几百字、几千字者,是国有博物馆所无法与之比肩的,他们三年前已经成立了“上古文明研究室”,强烈希望与国家相关机构合作,董事长邱季端先生至今仍明确表示:有关全部藏品,可以无偿捐赠给国家相关研究机构;

6、注重从民间收藏队伍中发现人才,培养人才。近二三十年来,在民间收藏队伍中涌现出一批优秀的“社会考古人才”、“鉴定人才”、“研究人才”,还整理出版了大量学术性较强的研究成果。要制定提倡、鼓励、支持的具体措施,“不拘一格降人才”。

以上“建议”的终极目的是:在大力推进中华文明探源工程的伟大实践中,应该而且必须贯彻执行“相信群众、依靠群众,充分尊重人民群众的首创精神”的方针,引导、支持、鼓励社会力量积极参与,深耕民间藏品,服务文明探源工程。

最后,我还想说:民间藏品除了法律地位问题之外,真假问题几乎成了阻碍“有效保护文物、合理利用文物”,“让文物活起来”的最大瓶颈。鉴定社会文物艺术品的真假,只有将传统眼学和科技检测相结合,才是唯一正确的方法。在目前国内外十数种科检手段中,据我看来“文物年份检测仪”可能是迄今为止,国内外最为精准、检测最为快捷的科鉴仪器,其所具备的可对各种材质的文物艺术品生产、制作的年份予以精准检测到年的性能,解决了文物艺术品绝对年代和考古测年的世界性难题,填补了世界空白,希望有关部门给予足够的重视。

【作者简历】雷从云,男,1939年8月生,重庆长寿区人,汉族 。原中国文物交流中心主任,研究员。

1959年8月至1964年7月,在北京大学历史系考古学专业就读本科;

1964年8月至1972年2月,在中国文物博物馆研究所从事业务工作;

1972年至1980年2月,在中国历史博物馆通史陈列部先秦组从事陈列展览和文物考古研究工作;

1980年3月至2001年在中国文物交流中心从事海外文物展览业务、文物研究和管理工作;

2001年退休,归属到中国国家博物馆。